|

<透湿・防水・防風シートとは何か?>

従来、木造住宅の外壁の防水シートとしては、

アスファルトルーフィングフェルト等が使用されていました。

近年の住宅の高気密高断熱化に伴い、

室内で発生した湿気が壁体内に滞留し

結露を起こす事が指摘されるようになってきました。

そこで1980年代になり、外壁材と断熱材の間に通気層を設け、

壁体内に侵入した湿気を通気層を通して外部に放出する通気層工法が北海道を中心として普及し、

建物外部からの雨水の浸入を防止する防水性と壁体内に生じる湿気を

外部に逃がす透湿性を兼ね備えた透湿防水シートが使用されるようになりました。

1990年代になって、全国的に使用されるようになりました。

|

|

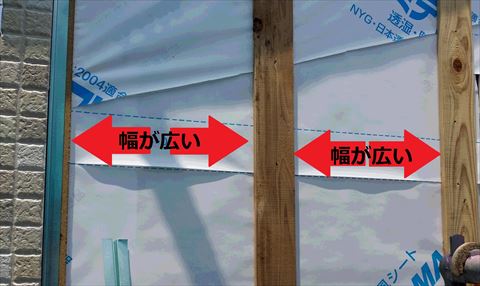

こちらは悪い例です。

シートを抑えるための

柱の本数が少ない為、

柱と柱の間の幅が広く、

シートが剥がれやすくなります。

他にも、本来するべき

ホチキス止めもされていません。

この場合、シートの長さも

短い為に湿気・雨水が入りやすく

なってしまっています。

|

|

|

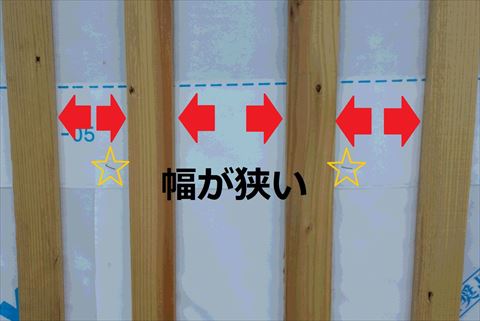

こちらは良い例です。

シートを抑えるための

柱の本数が上と違って

多く設置されているために

柱と柱の間も狭くなっており、

シートが剥がれにくくなっています。

上ではなかったホチキス止めも

きちんとされています。(黄色の☆部分)

シートの長さも上とは違い

長く貼られているので、

湿気・雨水が入りにくくなっています。

|

|

|

|

こちらは悪い例です。

ビス(釘)を打つ間隔が

1尺(30cm以上)以上空いてしまっています。

このような状態で建築をしてしまうと、

大切なマイホームの耐久性が落ちてしまいます。

|

|

こちらは良い例です。

ビス(釘)を打つ間隔が

3寸5分(10.5cm)で細かく打たれています。

これが正しい釘打ちになります。

大切なマイホームの耐久性も安心です^^ |

こうして比べてみると、どちらが今後長い間生活をするため、マイホームにとって良いのかがよく分かりますね^^

建築段階での内側の部分を見る機会は中々少ないとは思いますが、

このような建築段階の部分まできちんと話し合いができるハウスメーカーを選んで下さいね\(^o^)/

|